Il noto storico dell’arte Philippe Daverio è morto questa notte all’Istituto tumori di Milano. Avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 17 ottobre. Era stato anche assessore alla Cultura del Comune di Milano. Riproponiamo questa intervista del 2014.

I colpi di stato e le guerre civili che negli ultimi anni hanno interessato le coste meridionali del Mediterraneo hanno danneggiato gravemente i patrimoni archeologici dell’intera area.

Tra le rovine dei governi caduti in Nord Africa e Medio Oriente non giace solo il tradimento delle velleità di democrazia alla base delle prime rivolte del 2011. Oltre ai rais e ai dittatori, spodestati dopo decenni di potere, le vittime eccellenti di queste guerre sono le centinaia di beni archeologici e artistici devastati da bombardamenti e saccheggi o, nel migliore dei casi, alla mercé di trafficanti d’arte. A lanciare l’ultimo appello è stata pochi mesi fa l’UNESCO, che per tamponare quest’emorragia sempre più profonda (soprattutto in Egitto, Siria e Libia), ha proposto interventi di vigilanza coordinati tra le organizzazioni internazionali specializzate nella conservazione dei siti e dei reperti storici. “Il problema però – spiega il critico d’arte Philippe Daverio – è che questi gridi d’allarme serviranno a ben poco fino a quando i conflitti in corso non permetteranno di accedere a queste aree”.

Qual è l’entità dei danni nel Mediterraneo?

È una crisi trasversale che interessa un’area estesissima, che va dall’Algeria all’Iraq alla Siria, passando anche per l’Africa subsahariana. Qui il disordine politico e sociale ha ormai preso il sopravvento, i patrimoni artistici sono rimasti incustoditi subendo inevitabilmente danni e perdite gravissime. I reperti archeologici in Siria sono stati massacrati, soprattutto gli scavi di Ebla. Aleppo, un tempo la città più bella del Mediterraneo dove era rappresentata tutta l’era della prima cristianità, di fatto oggi non esiste più. Per non parlare dei bellissimi edifici storici di Baghdad, o di quella meraviglia di Timbuctù in Mali, dove gli estremisti islamici hanno fatto saltare in aria tombe antichissime. Anche se il caso più emblematico rimane certamente la distruzione dei Buddha di Bamiyan, in Afghanistan, distrutti dai talebani nel 2001. Guai però a credere che si tratti solo di un fenomeno che riguarda i Paesi arabi.

Vale anche per l’Occidente?

In passato gli europei non sono stati di certo meno “criminali”. In epoca calvinista e luterana, gran parte dell’iconografia religiosa è stata data alle fiamme. Nella rivoluzione francese la stessa sorte è toccata dai decori delle chiese gotiche, mentre gli unici ritratti di pregio di Napoleone Bonaparte sono stati confinati al Museo del Risorgimento di Milano. Nelle fasi conclusive della seconda guerra mondiale gli americani potevano evitare di bombardare Montecassino o radere al suo la cattedrale di Brandeburgo, ma non lo hanno fatto. L’umanità è fatta così. Le società si riconoscono sempre in grandi immagini, e se ci sono conflitti sono queste a essere distrutte per prime.

Dietro saccheggi e razzie opera una rete internazionale del mercato nero?

Quello a cui abbiamo assistito di recente ha poco a che fare con i trafficanti d’arte. Una cosa è derubare un sito archeologico, un’altra è devastarlo. Chi è entrato in azione a Baghdad, in Afghanistan o in Siria non ha avuto nessuna sensibilità per ciò si è trovato di fronte. C’è poi da tenere conto delle eccentricità dei dittatori. In Tunisia, Ben Ali considerava ogni cosa di sua proprietà, basti pensare al furto della Maschera della Gorgone che appartiene all’Algeria. I Paesi del Golfo più ricchi, come il Qatar ad esempio, stanno investendo per la conservazione di alcuni patrimoni come è accaduto per le piramidi in Sudan. Ma da altre parti, come a Gerico in Cisgiordania, la situazione è preoccupante. Per non parlare del Tibet, altra questione tabù per via degli interessi della Cina.

L’Italia può avere un ruolo nella tutela di questi beni?

L’Italia ha sempre avuto più che altro un ruolo diplomatico. Ha mai sentito parlare di una proposta di intervento da parte del nostro ministero degli Esteri o dell’organizzazione di missioni congiunte con i ministeri della Difesa e della Cultura in queste aree di crisi? Eppure abbiamo le conoscenze e le competenze per essere in prima linea. D’altronde, in queste aree di conflitto a contare sono altri aspetti, quello umanitario in primis ma anche quello commerciale ed energetico. E mettere il bene dell’archeologia sullo stesso piano di questi interessi allo stato attuale è praticamente impossibile.

Pubblicato in allegato a Panorama

Rocco Bellantone

Caporedattore di Babilon, giornalista professionista, classe 1983. Collabora con le riviste Nigrizia e La Nuova Ecologia di Legambiente. Si occupa di Africa, immigrazione e ambiente.

La crisi della democrazia negli Stati Uniti

14 Lug 2024

Che America è quella che andrà al voto il 5 novembre 2024 per eleggere il suo presidente? Chi vincerà lo scontro tra…

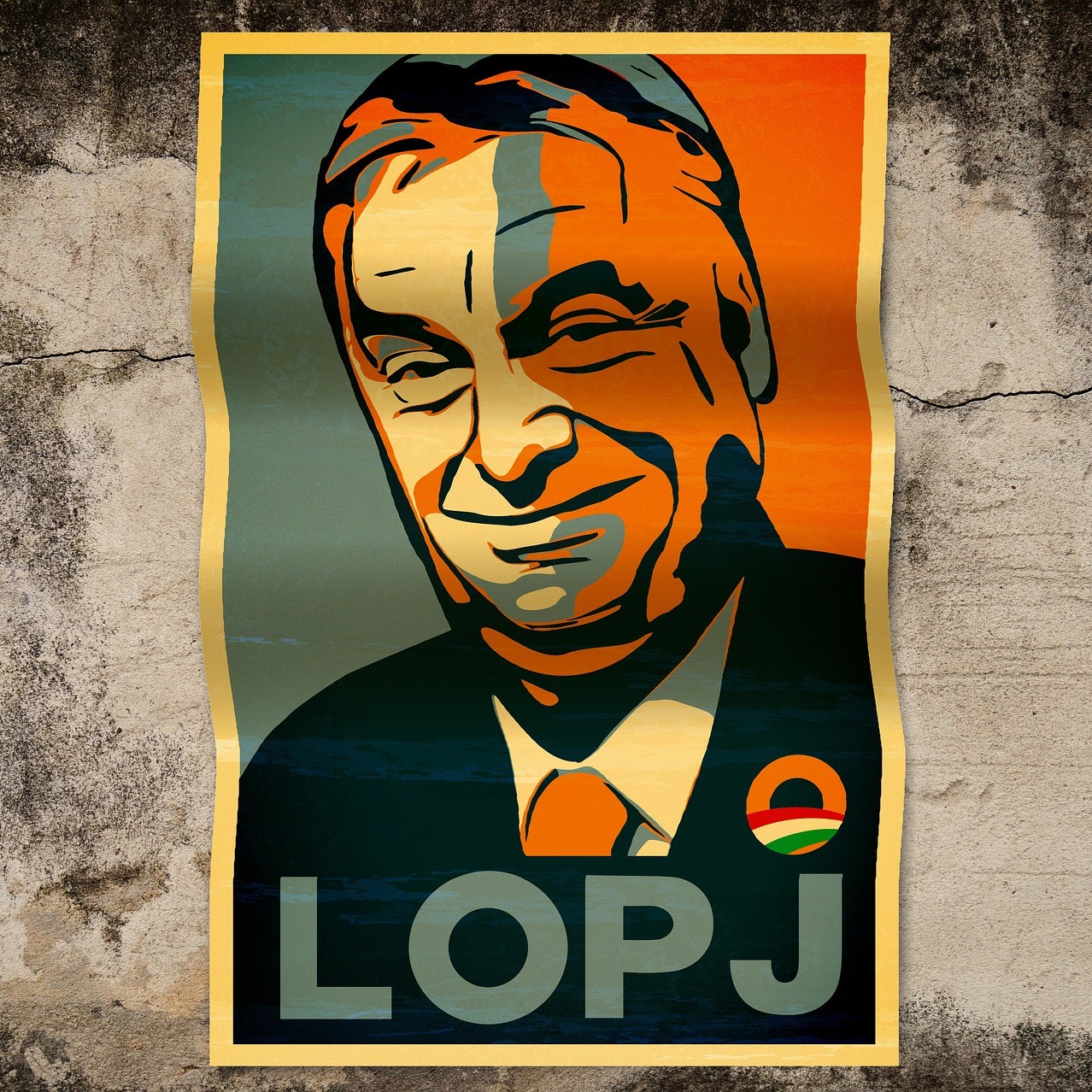

Viktor Orbán, storia di un autorevole autoritario

9 Lug 2024

Era il primo gennaio 2012 quando la nuova, e subito contestata, Costituzione ungherese entrava in vigore. I segnali di…

L’Europa e le vere sfide del nostro tempo

29 Mag 2024

Nel saggio Rompere l'assedio, in uscita il 31 maggio per Paesi Edizioni, Roberto Arditti, giornalista da oltre…

Il dilemma israeliano, tra Hamas e Iran

26 Apr 2024

Esce in libreria il 10 maggio Ottobre Nero. Il dilemma israeliano da Hamas all'Iran scritto da Stefano Piazza, esperto…