Andrea Purgatori è morto nella mattina di oggi, mercoledì 19 luglio, a Roma in ospedale dopo una breve fulminante malattia. Giornalista professionista dal 1974, nel 1980 consegue il Master of Science in Journalism presso la Columbia University di NewYork. Inviato del Corriere della Sera dal 1976 al 2000, oltre a occuparsi di delitti di mafia e di terrorismo nazionale e internazionale, per molti anni segue le vicende in Iraq, Iran e Algeria. Collabora con l’Unità, Le Monde Diplomatique, Vanity Fair e Huffington Post. Negli ultimi anni ha condotto la trasmissione Atlantide su La7, che nel 2019 ha vinto il Premio Flaiano come miglior programma culturale. Sceneggiatore, ha collaborato alla scrittura di film. Durante la sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti fra cui, nel 2021, il Premio Granzotto. Lo ricordiamo pubblicando il suo contributo al libro È la guerra, bellezza! edito da Paesi Edizioni.

Ovunque mi trovassi, ho sempre cercato di fare semplicemente il cronista, ovvero raccontare quello che vedevo, possibilmente senza preconcetti o un’idea di partenza. Il che è o dovrebbe essere la base e l’aspetto secondo me più importante del nostro lavoro.E vale sia di fronte a questioni nazionali che internazionali. L’approfondimento, lo scavo intorno alle notizie, il cercare di capire, il provare a scovare quello che si nasconde dietro l’ufficialità, diventa poi un ulteriore aspetto di questo lavoro, che sia chiama giornalismo investigativo. Qui sta il senso e la differenza nel fare questa professione.

Vero è che ci sono epoche, stagioni e teatri diversi nei quali il giornalismo si è sviluppato, ma l’approccio è sempre il medesimo. Quando ero inviato di guerra non esistevano Internet e i cellulari, ad esempio. Ciò significava passare metà del tempo a cercare di trovare notizie e osservare quello che accadeva, e l’altra metà a trovare il tempo per comunicarle, altrimenti sarebbe stato tutto inutile. Si trattava di uno sforzo non da poco in contesti come i teatri di guerra o le aree di crisi.

Ad esempio, durante la guerra Iran-Iraq mi sono ritrovato più volte in totale isolamento, senza elettricità o comunicazioni, a mandare per telex (o telescrivente) a numeri sconosciuti i pezzi per il Corriere della Sera che poi incredibilmente, vuoi anche per una forma di solidarietà internazionale, riuscivano sempre ad arrivare puntuali. Erano i tempi in cui si andava in giro, e intendo anche in Italia, con i gettoni telefonici in tasca. Ma di là da questo, che fa parte più che altro del colore, il punto fondamentale è essere da una parte sempre disponibili ad andare dove c’è bisogno e, dall’altra, avere anche una buona dose di fortuna. Questa, infatti, è una professione che si fa anche con la buona sorte, riuscendo a essere nel posto giusto al momento giusto. E senz’altro anche con lo studio.

Ai tempi della strage di Ustica, all’inizio degli anni Ottanta, mi occupavo del caso. All’epoca, tutti i documenti di questo tipo erano nella sola disponibilità militare e dunque inaccessibili. Non solo, per quanto concerneva le comunicazioni militari esse erano anche scritte in un linguaggio che non conoscevo, e per questo ho dovuto studiare (un po’ come si fa con l’inglese) per comprendere bene ciò che leggevo e per avere anche un contraddittorio, altrimenti sarei stato tagliato fuori da ogni possibilità di contestazione degli eventi che io ave- vo scoperto. Porto questo esempio solo per dire quanto lo studio sia ineludibile. Nel senso che immaginare di essere semplicemente cronisti ha un senso dal punto di vista della capacità di raccontare quello che vedi, ma se vuoi andare oltre devi studiare.

Ricordo un collega americano che fu in grado di trovare tra le righe delle voci di bilancio del Pentagono, che erano in qualche modo segrete e che nascondevano degli investimenti importanti, la notizia di ingenti spese di guerra che imbarazzarono a lungo il governo ameri- cano. Per riuscire in questo, però, si era dovuto mettere sei mesi accanto a quello che noi chiameremmo un fiscalista, il quale gli aveva dato la possibilità di compren- dere e analizzare a fondo il bilancio del Pentagono per poter arrivare a scoprire ciò che scoprì.

È dunque davvero fondamentale lo studio, lo voglio ribadire, e così anche lo studio delle persone. Si pensi che in America, in luoghi come la Columbia University che ho avuto la fortuna di poter frequentare, l’intervista stessa è una materia di studio. Ti insegnano, cioè, che cosa devi fare e quali sono le regole di base per avere il giusto approccio con una persona che magari non vuole parlare o con chi hai la possibilità di parlare un’unica volta. È una cosa, questa, che gli americani – che sono maniaci dei manuali, e riescono a codificare tutto (persino il neorealismo italiano, sintetizzato addirittura in un manuale di scrittura per sceneggiatori) – sanno bene, e cioè che un’intervista non s’improvvisa.

E lo vediamo oggi, quando il passaggio di testimone tra generazioni di giornalisti non c’è stato, come l’improvvisazione penalizzi l’informazione, con le ultime generazioni che – purtroppo – spesso fanno domande banali, inutili anche. Rendendo così un pessimo servizio al pubblico. Questo è senz’altro dovuto alla mancanza di studio e poi anche alla mancanza d’esperienza. Che in buona parte è dovuta a questa ansia degli editori (quanto all’Italia) di voler continuare a fare risparmi sulle redazioni e mandare anzitempo in pensione intere generazioni di giornalisti che magari avevano costituito e costruito l’ossatura e il Dna stesso di una testata, e dunque contribuito al suo successo, pensando erroneamente che rimpiazzarli con dei giovani seduti davanti a un pc non avrebbe alterato la qualità del lavoro. In realtà, non è così.

Negli anni di piombo fare il cronista o il reporter era uscire di casa e rischiare per una notizia. Anche in Italia era come stare in guerra, perché c’era un morto al giorno e il mestiere era pericoloso come quello di chi andava al fronte. Io stesso me ne sono dovuto andare per almeno due anni in America perché minacciato di morte dalle Brigate Rosse, e prima ancora dai Nuclei Armati Proletari. Giornalisti feriti e ammazzati ce ne sono stati molti, è cosa nota. Questo ci ha resi più forti, però, e ci ha fornito una dose di esperienza impagabile. Oggi, invece, quando vedo i neo reporter al fronte, mi preoccupo molto per loro, perché sono consapevole del rischio che corrono. E che non sanno di correre, spesso. C’è poi anche il fenomeno di coloro i quali credono di poter raccontare la guerra senza viverla mai. Ricordo in proposito, ai tempi della guerra in Iraq, il libro Guerrieri d’albergo, ovvero la storia della frustrazione degli inviati che per la prima volta in una guerra non potevano raccontare il conflitto perché non riuscivano ad arrivare nelle prime linee. Oggi nessuno si scandalizzerebbe.

In ogni caso, quando sei in guerra, di là dagli strumenti di cui disponi, la cosa fondamentale è raccontare ciò che vedi senza fare il tifo. Bisogna essere molto lucidi per non rischiare la pelle, ma anche e soprattutto per riuscire a cogliere esattamente ciò che è interessante raccontare. Fare il tifo è la cosa in assoluto peggiore, peggio anche del non dare una notizia. Perché inevitabilmente scoprirai che molto di ciò che credevi giusto e hai raccontato si ribalta o, comunque, è diverso da come lo avevi immaginato o descritto in precedenza. E poi certo, bisogna sfruttare l’esperienza e l’intuito, senza lanciarsi in un teatro solo perché affollato di colleghi. In guerra devi essere concentrato su quello che gli altri non vedono. Poi questo entrerà da sé in una fotografia più grande, che sarà composta dal racconto di altri colleghi. Ma tu continua a guardare ciò che hai di fronte senza lasciarti confondere dal tifo e dai sentimenti.

Gestire e comunicare i grandi avvenimenti che hanno segnato la nostra storia, richiede una forte dose di conoscenza di cui le nuove generazioni quasi mai dispongono: vuoi per l’età vuoi per la mancanza di esperienza, essi denotano voragini incolmabili perché non c’è stato questo passaggio di testimone tra una generazione e l’altra. Io ho avuto la fortuna di crescere avendo sopra di me e accanto a me dei giornalisti di esperienza che mi aiutavano non solo a non commettere errori, ma anche a ragionare sul significato delle notizie e di ciò che acca- deva.Tutto questo oggi è venuto a mancare, e pesa sulla diminuita qualità dell’informazione. Sul giornalismo, specie quello investigativo, semplicemente non s’investe più. Per due motivi: un po’ perché le inchieste costano molto e non garantiscono neces- sariamente un risultato immediato, quindi è un inve- stimento al buio inizialmente. E poi perché il sistema editoriale italiano prevede che gli editori spesso utilizzino l’informazione per fini diversi da quelli che le sarebbero propri. Il novanta percento di loro, difatti, fa un altro mestiere: costruisce macchine, possiede cliniche sanitarie, fabbrica scarpe, possiede assicurazioni, quello che vi pare (ecco perché nessun broker consiglierà mai di investire in un’azienda editoriale italiana).

Eppure, sappiamo per esperienza che pur di avere un’azienda editoriale qualcuno è finito impiccato sotto un ponte, come Roberto Calvi. L’idea degli editori nostrani è piuttosto che, avendo in mano o un giornale o una televisione, tu puoi o costruire il tuo futu- ro industriale oppure piegare le decisioni politiche ai tuoi interessi primari, che sono evidentemente diversi dal fare corretta informazione. La stampa anglosassone al contrario vive principalmente della credibilità di una testata giornalistica, della sua capacità di trovare notizie e di darle in modo verificato, e su quello costruisce non soltanto il successo con il pubblico ma anche il fatturato pubblicitario. Da noi è una cosa completamente diversa: è come andare col freno a mano. Senza contare che, quando fai un’inchiesta, corri seriamente il rischio di andare a sbattere contro gli interessi del tuo editore o di quello della porta accanto.

Dunque, in Italia l’informazione ha intanto que- sto tipo di condizionamento, che non è cosa da poco. Quando ero al Corriere della Sera a metà degli anni Ot- tanta, dunque proprietà Fiat, scoppiò lo scandalo della banca nazionale del lavoro di Atalanta, che aveva dato un prestito di 5 mila miliardi di lire a Saddam Hussein, il quale utilizzò quei soldi per comprare armi da una serie di aziende europee. Io fui il primo a rivelare i nomi delle prime sei aziende fornitrici. Tra queste, c’era appunto anche la Fiat. Forse in quell’occasione qualcuno sarebbe stato tentato dall’idea di giocarsi la carriera in modo differente, ma credevo molto nel mio giornale e alla sua reputazione. Andammo in stampa, infatti, e il Corriere pubblicò ovviamente anche il nome della Fiat. Ovvio che il giorno dopo successe un’ira di Dio, ma tutto finì bene. Ero solito ricevere ogni anno dalla Iveco, azienda controllata dalla Fiat, un’agendina da tasca molto comoda. Naturalmente me la tolsero, ma fu l’unica ritorsione evidente.

Solo oggi penso di aver trovato un’enorme libertà da parte di un editore, come poche altre volte ho trovato. Oggi ho un datore di lavoro italiano che ha capito che la forza del prodotto che lui offre (nel mio caso, una rete televisiva) è quella della libertà di informare senza condizionare minimamente quelli che costruiscono programmi e palinsesti. Mai ho ricevuto una telefonata che m’imponesse di parlare o di non parlare di un certo argomento o di un tale personaggio. Quasi sempre il mio editore non sa neanche ciò di cui mi occuperò nel mio programma, e questo è un atto di fiducia e al tempo stesso una garanzia di libertà d’informazione. Nel panorama nazionale, è una rarità. Spero un domani torni a essere normale routine.

A parte ciò, direi che nella mia vita professionale, dal 1974 a oggi, di forme di censura nei confronti dei giornalisti italiani ne posso contare neanche cinque. Un’inezia. Ma i casi di autocensura invece sono centinaia. Il problema è proprio questo: l’autocensura. Un giornalista oggi sa fin troppo bene – e in anticipo – cosa può dare fastidio al proprio editore, direttore, alla parte politica o finanziaria industriale da cui in qualche modo il giornale dipende, ed è il primo a non voler andare fino in fondo su certi argomenti «scottanti». E questo è un limite enorme. Ho vissuto una stagione in cui i direttori non guardavano in faccia a nessuno, men che meno all’editore, e invece oggi possiamo toccare con mano editori e direttori molto attenti a non disturbare i «manovratori». Questo, però, fa parte del vizio di origine di cui sopra. Lo vediamo anche oggi, con la guerra in Ucraina che ha stimolato l’animosità, la bulimia di notizie non sempre attendibili e così pure l’autocensura di certe informazioni. Non so se esiste una «verità di guerra» per quanto riguarda il lavoro del giornalista ma so che essa, se c’è, dipende da come ci si approccia alle notizie. Dalla professionalità e dal distacco necessari a raccontare i fat- ti, dall’onestà intellettuale e da una ricerca e uno studio meticolosi che odiano le facili scorciatoie e le semplici deduzioni. Se mi fossi lasciato prendere dall’emozione e dal sen- timento ogni volta che ho visto dei morti a terra o dei bambini feriti o altre tragedie che possono capitare in guerra, non avrei potuto mantenere la lucidità necessaria per fare il mio lavoro al meglio. Poi se ci sono riuscito non lo so, ma questo è quello a cui tendevo. E ci ho provato. Questa è l’unica verità cui sento di appartenere.

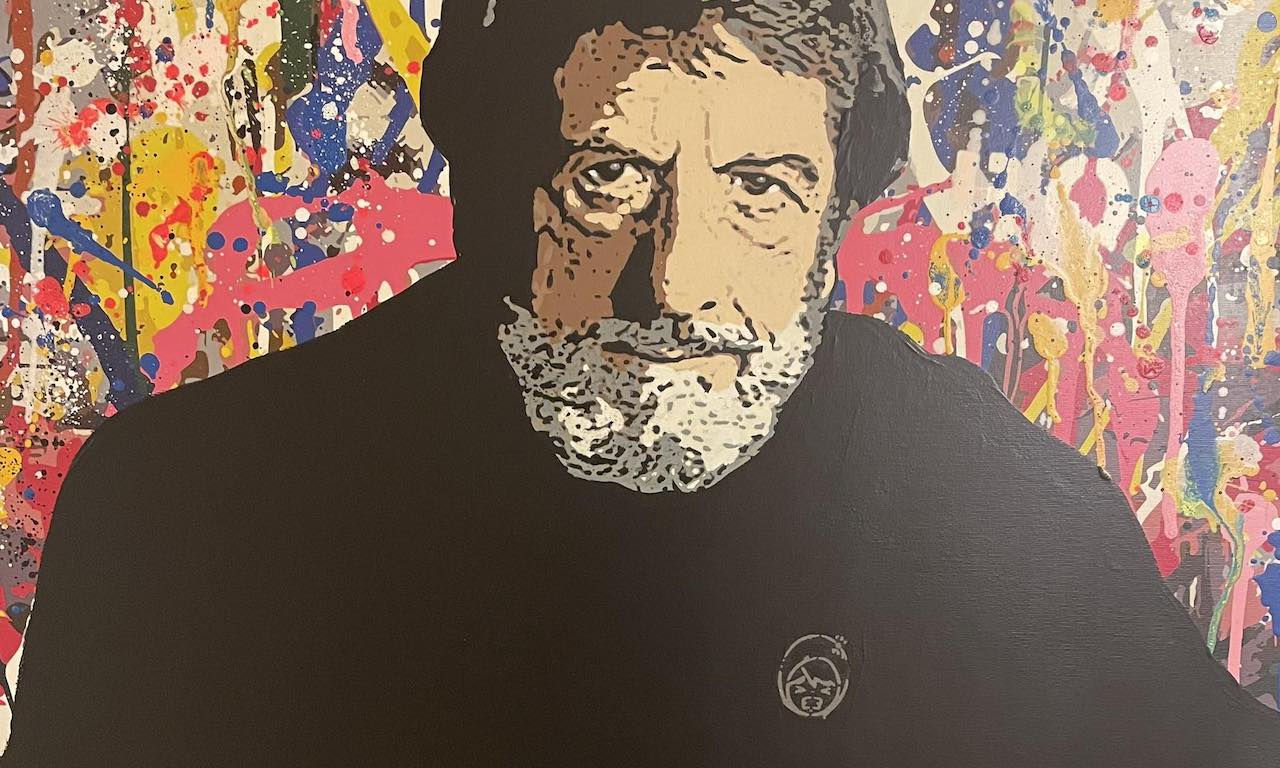

*L’immagine in apertura è tratta dal profilo Facebook di Andrea Purgatori

Redazione

La redazione di Babilon è composta da giovani giornalisti, analisti e ricercatori attenti alle dinamiche mondiali. Il nostro obiettivo è rendere più comprensibile la geopolitica a tutti i tipi di lettori.

A che punto sono i rapporti tra Italia e Cina?

1 Mar 2024

Generalmente a livello mediatico in Italia vale la teoria del riflettore. Si accende e si spegne all'uopo la luce su un…

Come decifrare l’influenza cinese in Italia

18 Dic 2023

Posto che le attività di sorveglianza in Cina sono spiccatamente funzionali alla definizione del regime politico di…

Mantici, un uomo come pochi che mancherà a tanti

27 Nov 2023

Addio Duccio, ci hai dato tanto e ancora tanto avresti avuto da dare a noi colleghi, amici, allievi e al tuo amato…

Addio ad Alfredo Mantici: «Mai indossare gli occhiali dell’ideologia»

24 Nov 2023

Il «secondo mestiere più antico del mondo». Questa è la definizione che la vulgata popolare attribuisce…